首先,我们只谈高校。

一、高校的数据值钱吗?

不值钱。答案很明显。

高校目前管理方面属于行政管理,花钱买回来的才算值钱,数据不是买回来的,还能复制粘贴,无法计算其价格,折算损耗,反正怎么看都不值钱。而且数据折旧年限、报废办法等等,都是无法实施的。

不值钱,却价值不菲。

正面的例子,我们就不多说了,时时刻刻都能感受到,“这要是有现成的,该多好!”。

举两个“坏栗子”:

(1) 误用。“李伟”老师获得了竞赛一等奖,奖金一千块,确认完成。N天后,科研处的“李伟”老师打来电话,“为什么别人的奖金发了,我的没法?”,经过一番清查,原来奖金发给了研究中心的“李伟”老师。数据没有规范管理,信息量不足,误用不禁造成工作量增加,也造成不信任,降低工作效率。

(2) 不可靠。数据未通过一定的标准审核和评估,数据不可靠。最常见的例子是我们学校到底有多少在校生?

(3) 不当使用。没有保护措施和安全措施,随着网络与信息安全的深入需求,数据会出现非授权人非法目的使用数据风险。

低质量数据带来组织内部的损耗,从数据清理到错误数据的输出,再到各部门之间协调,尽管各方面评估结果不尽相同,但专家认为,组织需要花费10%至30%的人力物力处理数据质量问题,而对于高校而言,这个消耗只多不少,因为我们更缺乏如政府般的流程森严和如企业般的效益等于生命。想想每年年底的工作总结和各种表格的加班加点,从底层到中层,到最终的上报,在忐忑中完成了一年的数据汇集工作。

二、就算把数据治理做好了,有收益吗?

当然有,那还用说!

说还是要说,说点儿不一样的,数据治理能够聚焦于公平、尊重、责任、正直、正义、素质、可靠、透明度和信任等理念,也就是数据伦理。数据治理的过程,考虑如何符合以上要求来处理数据,带来的收益自然也符合以上理念。

这么高大上吗?要不你细品品。

三、高校数据应该由谁来管?

“当然是信息中心管啊,他们是技术部门,我们又不懂!”,“对对,就得他们管!”。办公会上往往会出现这样得情况,群起而确认之。于是,信息中心心里默念三遍“管我屁事,管我屁事,管我屁事!”。

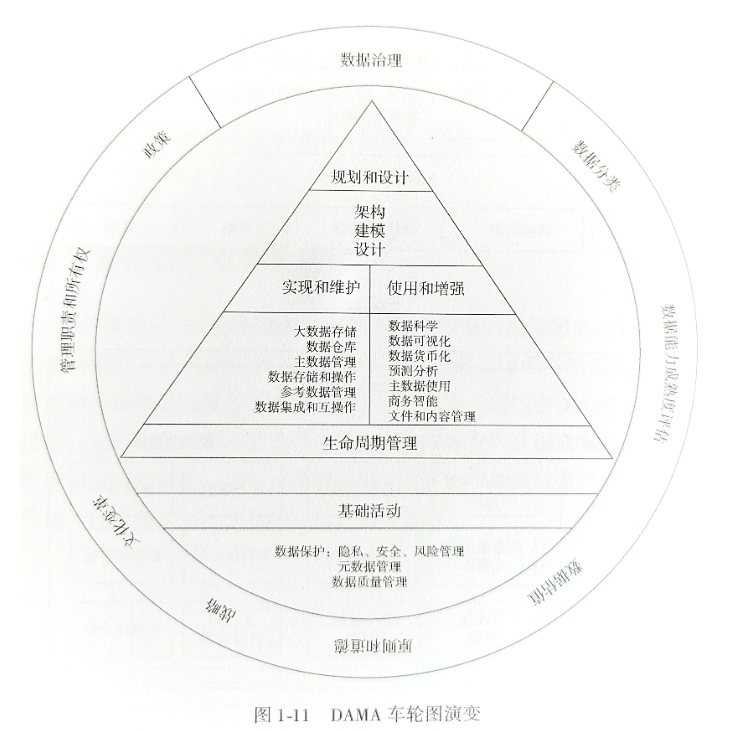

我们来缕缕,数据治理是数据的计划、策略、流程和实践得过程,是数据生命周期内的交付、控制、保护、输出的过程。在这以生产过程中,牵涉到数据的采集、业务流程的管理,数据的有效共享和保存,整个过程中没有信息中心的参与和责任。IT部门通常并不关心数据,他们专注于技术、技术流程、构建应用程序及工具的使用。也就是说,IT部门因为对业务的距离比较远,他们不生产,也不使用数据,对数据本身就缺乏敏感性。

那咋整?和稀泥呗!

以业务驱动为主音,首先得被需要。各部门得明确提出,我们需要信息中心来完成我们部门的数据管理工作。然后做到以下几方面内容:

(1) 理解并支撑部门得到利益的信息需求要得到满足。就是你到底需要哪些数据,包括自己用和别人用的。

(2) 获取、存储、保护数据和确保数据资产的完整性。得帮我们能得到,存起来,做好安全工作,用的时候还得方便。

(3) 确保数据和信息的质量。不能错,不能漏,不能缺,都得好好的。

(4) 确保利益相关方的数据隐私和保密性。内部数据不可外传,爬墙头也看不到。

(5) 防止数据和信息未经授权或不当访问、操作及使用。责任落实到人。

(6) 确保数据能有效的服务于业务目标。干的好才能得奖金。

所以,数据管理先得有需求,然后IT部门还得上,毕竟这是个技术活,IT部门要起到枢纽得作用。只要稀泥里不是太多水,先把墙立起来。

四、数据治理后,真的是短时高效,立竿见影吗?

数据治理是数据开发、实施和监督的综合过程,其中包括数据的计划、策略、流程和实践过程。其目的是在整个数据生命周期内交付、控制、保护、输出数据,并由此提升数据价值。

这大个饼,吃下去不容易哦,还想短时高效,立竿见影吗?

分步实施,阶段性成果,还是可以实现的,毕竟事在人为嘛!

五、数据治理最大的阻碍是什么?

数据已经无处不在,却依旧视而不见。

永远叫不醒一个装睡的人。